※この記事は2020年7月13日に公開した記事を編集し、2025年6月17日に再公開したものです。

見積書の値段だけで決める人は失敗する

外構工事の際に必ず提示される見積書。

色々と細かく書いてありますが、内容を本当に理解できていますか?

ついつい、最終の金額だけ見て、判断していないでしょうか?

今回は、本来知らなければいけない見積書の内容について書いていきます。

それでは今日もやっていきましょう!

見積書のどこを見ればよいか知っていますか?

外構工事の見積書というのは、かなりややこしく書いてあります。

初めて外構工事を依頼する方はもちろん、リフォーム外構を検討中の方も、それまで聞いたことの無いような言葉のオンパレードになっています。細かい部分まで内容が理解できなくて当然です。

しかも、見積書ならコレといった決まった書式があるわけではありません。同じ工事内容でも、見積もりを作成する業者によって、全く違う書式の見積書が出されます。

外構工事を失敗しないように複数社から相見積もりを取ったとしても、内容を理解する事ができず、なんだか良くわからないけれどとりあえず安い方を選んでしまった。という方も多いのでは?

しかし、冷静に考えてみてください。

内容が理解できていない状態で、大きなお金が動く契約をしてしまって本当に大丈夫ですか?

完成してから

完成してみたら思っていたのと違う!!!!

なんてクレームをつけても、時既に遅し。業者さんによってはまともに相手もしてもらえません。

自分自身を守るためにも、ある程度まで見積書の内容をを理解できるようにしておきましょう!

さて今回はその中でも重要な2つのポイントをお教えします!

- 二重見積もりが無いか

- 施工要領は適正か

この2つのポイント

当たり前のことだから確認しなくていいよね。

と思いがちな部分なので、見落とさないように注意しましょう。

あなたの当たり前は、外構工事業者やエクステリア工事業者にとっての当たり前ではありません。

これを知る事で、工事の失敗を確実に減らせますよ!

二重見積もりが無いか

これ、ただのミスの場合もありますが、意図的にやっている場合も残念ながらあり得ます。

そうなってくると、もう詐欺みたいなものなのですが、意外な事に結構多いんです。

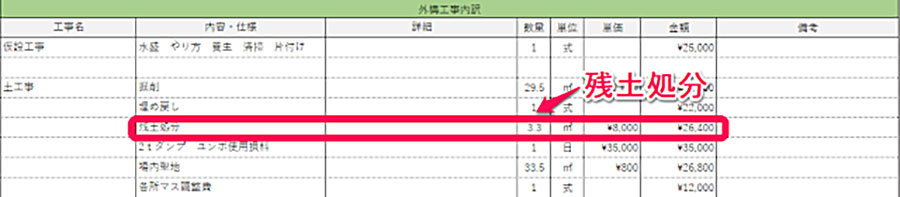

それでは例を見てみましょう。

カーポートを含む新築外構工事の場合

このように、全体の土工事の中に残土処分の項目が記載されています。

立米単価8,000円で3.3立米分。これは適正です。問題ありません。

問題なのは次の部分。

あれ?

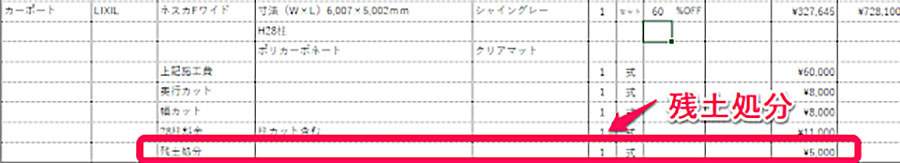

また残土処分の項目が出てきましたね。今度は一式で5,000円。

これって一体どういう事なんでしょう。

この5,000円の残土処分は、カーポート部分の工事の内訳に記載されています。こういう風に単体項目を全体工事と区別するのは、ままあることなので、全体の項目とは別に書かれていること自体は特におかしい訳ではありません。

ですが、問題は値段です。少し計算してみましょう。

カーポート基礎のサイズについても、実は色々問題がある部分なのですが、ここでは仮に縦30cm × 横30cm x 深さ55cmで掘られる予定だとします。柱は2本なので、これが2つ。さらに土は掘った後、土質により変動しますが、10%〜30%膨らむので、そこで1.3を掛けます。

なので計算式はこうなります。

0.3 × 0.3 × 0.5 × 2 × 1.3= 0.1287

約0.13立米ですね。

残土処分は8,000円 × 立米ですから、0.13を掛けると1,040円です。

見積書の内容だと一式5,000円なので、3,960円多く書かれている事になります。

費用が割高に計上されてしまった理由

なぜこうなってしまうのでしょう。

建築に限らない話ですが、こういった作業費用には、最低単価設定というものがあります。

カーポートを単体工事で依頼する場合、そんなに処分量は多くはないものの、残土処分が発生します。これに最低単価設定の残土処分費用が5,000円〜8,000円掛かるんですね。

つまり今回のケースは、外構工事全体に含まれるカーポート設置工事にも関わらず、単体工事の計算でも残土処分費用が計上されてしまっているんです。

わざとやっているのであれば悪質ですが、もしかすると提出している外構工事業者も気付いていない可能性だってあります。いわゆる凡ミスですね。

こんな事は意外と多くあるので、手間を惜しまず、項目を一つ一つ確認して疑問に思ったことは担当者に質問するようにしましょう。

施工要領は適正か

「施工要領」という言葉をご存知ない方へ簡単に説明すると、施工要領とは工事の基準を示した内容説明書です。

使う材料や工程、施工基準や方法などを記載したものとお考え下さい。

料理のレシピに例えると分かりやすいと思います。

使う材料や分量など、きちんと決めておかないと、毎回味が変わってしまいますよね?調味料はもちろん、食材の質によってもクオリティが大幅に上下します。

工事もこれと一緒です。

パッと見は似ていても、施工要領が違えば当然中身は違うんです!

もうお気づきの方もいらっしゃるでしょう。この施工要領が、工事成功の可否を左右する、もの凄く重大な存在だと言う事に。

同じデザインなら単純に安い方が良いと思っていた方には、一度ちゃんと考えてもらいたいことです。

安いには安いなりの理由があります。

あなたの外構、見た目はフェラーリでも、中身は軽自動車かも知れませんよ。

外構工事は身の安全に関わる場合もあります。一生のことです。こればかりはお金の問題ではありませんからね。

標準的な施工要領の例

例として駐車場に使用する土間コンクリートの作業工程を見てください。

- 掘削。仕上がり高さから200mm掘り下げます。

- 綺麗に整地を行い、大きな石などは取り除きます。

- 60kgまたは80kgのプレートで転圧していきます。

- 再生砕石またはクラッシャーランを100mm敷き均します。

- 再度60kgまたは80kgのプレートで転圧します。

- メッシュ筋(ワイヤーメッシュ)5.5mm以上を結束して、サイコロ(配筋スペーサー)を下に敷き、少し浮かせます。

- 強度21N/㎟〜24N/㎟の生コンクリートを厚み100mm以上で打設します。

上記のような施工が必要です。土地の気候等にもよりますが、土間の厚み150mm〜200mmの所なんかもあります。

あやしい施工要領の例

しかし、値段を重視した価格の安い工事は実はこうかも知れません。

- 掘削。仕上がり高さから100mm〜120mmほど掘り下げます。

- ある程度の整地を行い、石などは、埋めてしまいます。

- 転圧は行わず、申し訳程度に再生砕石を敷きます。

- 60kgまたは80kgのプレートで転圧します。

- メッシュ筋(ワイヤーメッシュ)5.5mmを、浮かさずそのまま敷きます。

- 強度18N/㎟の生コンクリートで80mm〜100mm(またはそれに満たない)の厚みで打設します。

表面上は同じに見えるかも知れません。ですが、中身は明らかに手抜き工事です。

本当にそんな杜撰な工事が行われているの?と思うかも知れませんが、一昔前はこんな工事店がいくらでもありましたよ。

完成すると見えなくなるから余計に怖い…。

今は少なくなってきていると思いますが、こういった業者はまだ完全にいなくなった訳ではありませんよ。

見積り金額が安過ぎる業者は、施工要領を確認するようにしましょう。

口頭だけではなく書面で貰うようにすると完璧です!

特に、施工要領書が無い外構工事業者さんには要注意。必ず作成してもらいましょう。口約束だけで、書面にしてくれない業者は信用できません。いくら安くても断るべきです。後悔しますよ!

今回は土間コンクリート打設を例に説明をしましたが、実は一番危険なのはブロック積み工事です。こちらは命に関わる内容になってきます。その話はまた別の機会に書いていきます!

まとめ

いかがだったでしょうか?【見積書に潜む2つのワナ】金額だけで決めていませんか?

- 二重見積もりが無いか

- 施工要領は適正か

大きな買い物ですから、この2つのポイントをきっちり確認して、失敗のない外構工事を行いましょう!

最後まで見ていただいてありがとうございました。

今後もためになる記事を書いていきます!

今後の励みにもなりますので良かったらコメントもお願いします。

コメント